Phänorückblick 2024

Das phänologische Jahr 2024 reiht sich in die Serie von Jahren mit frühem Vegetationsbeginn und verspätetem Ende der Vegetationsperiode. Die Rekordtemperaturen im Februar und März beschleunigten die phänologische Entwicklung derart, dass der Erstfrühlung und Vollfrühling heuer auf Platz 1 der 75-jährigen Beobachtungsreihen liegen. Seit 2006 hat es keine kalten und späten Vorfrühlingsepisoden mehr gegeben.

Die Marillenblüte beispielsweise war die früheste der gesamten Beobachtungsperiode von 1946 bis 2024 (2. März) mit einem Vorsprung von etwa 3 Wochen gegenüber dem Mittel von 1991- 2020 und 4 Wochen gegenüber dem Mittel von 1961 – 1990. Die Blüte des Apfels und Flieders erreichten ebenfalls heuer ihre frühesten Eintrittstermine seit 1946. So früh wie die Blüten auf den Apfelbäumen erstrahlten, so früh war es mit der weißen Pracht auch schon wieder vorbei. Das Ende der Apfelblüte war mit einem verfrühten Eintreten von mehr als 2 Wochen gegenüber dem Mittel von 1991 – 2020 und knapp 4 Wochen gegenüber dem Mittel von 1961 – 1990 ebenfalls der früheste Eintrittstermin.

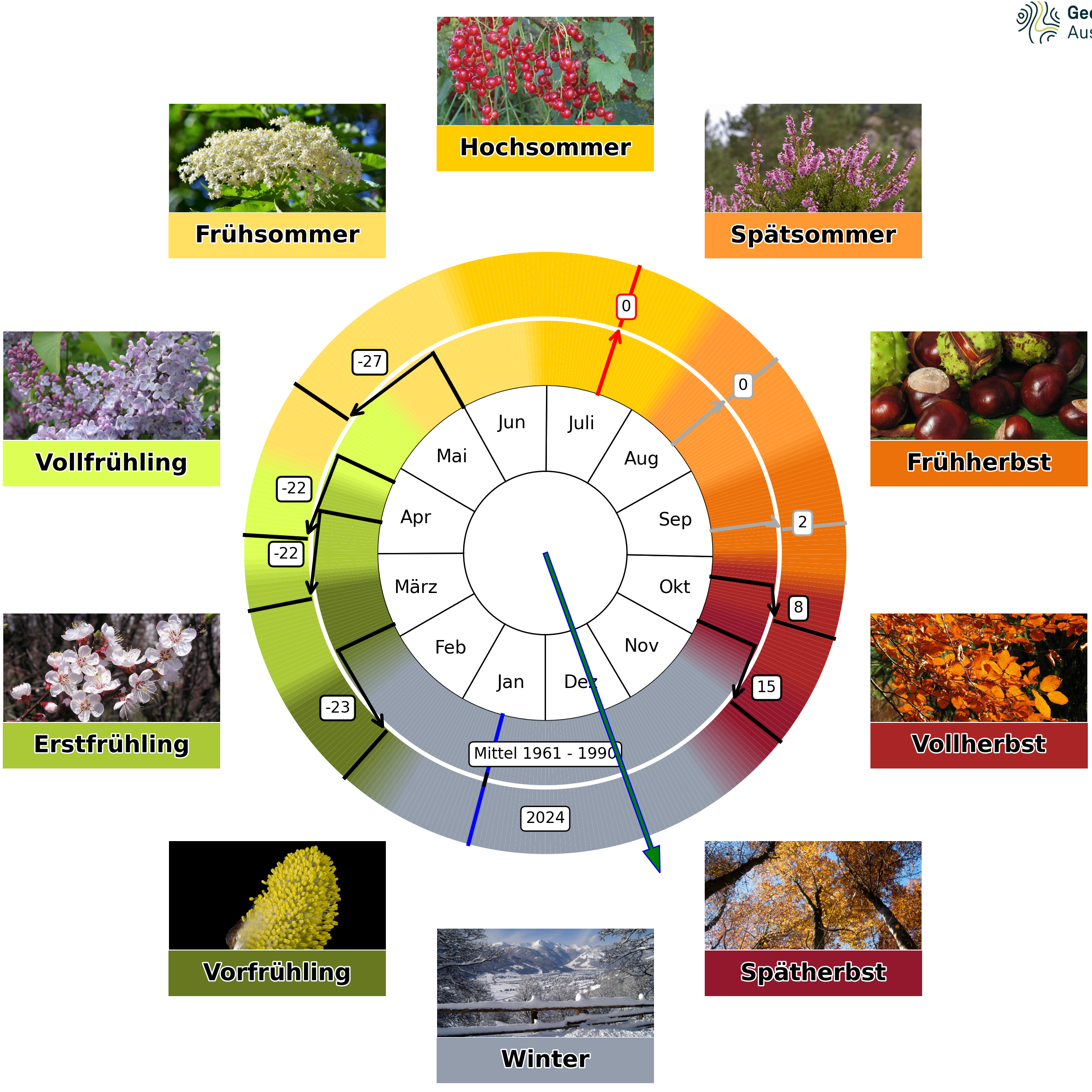

Abbildung: Die phänologische Doppeluhr für die zehn Jahreszeiten, das Jahr 2024 im Vergleich zur 30-jährigen Klimanormalperiode 1961 – 1990. Die Zahlen in den Kästchen geben die Verschiebung der Jahreszeiten in Tagen an.

Die seit Frühlingsbeginn anhaltende Wärme wurde Mitte April durch eine 10 tägige winterliche Periode unterbrochen. Darüber hinaus verursachten Temperaturen unter 0°C Frostschäden an Weinkulturen und Marillen. Dennoch blieb der Vorsprung der phänologischen Entwicklung im Laufe des Mai erhalten.

Auch der Frühsommer setzte so früh wie noch nie seit 75 Jahren ein. Die Blüte des Schwarzen Holunders und des Knäuelgrases waren ebenfalls die früheste der gesamten Beobachtungsperiode von 1946 bis 2024 (22. April bzw. 26. April) mit einem Vorsprung von mehr als 2 Wochen gegenüber dem Mittel von 1991 – 2020 und mehr als 4 Wochen gegenüber dem Mittel von 1961 – 1990.

Neben dem Mai war auch der Juni sehr warm und feucht, was uns auch im Hochsommer noch einen Rekord beschert. Die Fruchtreife der Johannisbeere belegt mit einem Vorsprung von 2 Wochen gegenüber dem Mittel von 1991 – 2020 und knapp 4 Wochen gegenüber dem Mittel von 1961 – 1990 den ersten Platz (2. Juni).

Bis weit in den Oktober hinein blieb das Laub auf Bäumen und Sträuchern grün. Die Laubverfärbung des Apfels beispielsweise setzte mit dem 23. Oktober um zwei Wochen später als im Mittel von 1961 – 1990 ein. Die Kombination aus ungewöhnlich hohen Temperaturen von August bis Oktober (der August war der wärmste der Messgeschichte in Österreich) und die ergiebigen Niederschläge besonders im September könnten ein Grund dafür gewesen sein.

Die teilweise überdurchschnittlich hohen Temperaturen im Frühling und Sommer 2024 aber auch noch die zu warmen Herbstmonate führten zu einer Verfrühung der Entwicklung der Pflanzen von 1 bis 2 Wochen im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 – 2020 und 3 bis 4 Wochen im Vergleich zum Mittel von 1961 – 1990 und einer Verlängerung im Herbst um 1 bzw. 2 Wochen. Daran konnten auch der Kälteeinbruch im April und die teils trockenen Phasen im Sommer nichts ändern. Diese verfrühte Entwicklung besonders im Frühling und die Verlängerung im Herbst führten zu einer Verlängerung der Vegetationsperiode um 2 Wochen gegenüber dem Mittel von 1991 – 2020 und 4 Wochen gegenüber dem Mittel von 1961 – 1990. Damit landet das phänologische Jahr 2024 auf dem 7. Platz der 75-jährigen Beobachtungsreihe. Auf Platz 1 bleibt das Jahr 2020 mit einer um mehr als 3 Wochen (Abweichung zu 1991 – 2020) bzw. mehr als 5 Wochen (Abweichung zu 1961 – 1990) längeren Vegetationsphase.

Der täglich aktualisierte Phänospiegel ermöglicht einen Vergleich der aktuellen phänologischen Saison mit den langjährigen Verhältnissen. Als Referenz für die langjährigen Mittel wurde die 30-jährige Periode von 1961 – 1990 oben und 1991 – 2020 unten gewählt. Die Zeit auf der horizontalen Achse erstreckt sich über das Jahr von links nach rechts. Auf der vertikalen Achse sind die ausgewählten Phasen nach ihren langjährigen mittleren Eintrittszeiten aufsteigend sortiert aufgetragen, beginnend mit den frühesten links unten. Die langjährigen mittleren Eintrittszeiten der Referenzperiode sind als vertikale dunkelgraue Striche dargestellt. Die Minima und Maxima werden als graue Stufenkurven gezeichnet. Zur Bestimmung der Extremwerte wird der gesamte Zeitraum außer der heurigen Saison herangezogen. Hellrot bedeutet ein früheres Eintrittsdatum bzw. hellblau ein späteres Eintrittsdatum, Mittelrot ein deutlich früheres Eintrittsdatum bzw. mittelblau ein deutlich späteres Eintrittsdatum und Dunkelrot ein extrem frühes Eintrittsdatum bzw. dunkelblau ein extrem spätes Eintrittsdatum.